冬残奥会,源于二战后的运动康复训练

关于冬残奥会,你了解多少?

刚刚结束的北京冬奥会,让世界见识到了我大中华的“大国风范、礼仪之邦”,3月4日,北京又将迎来第13届冬残奥会,期待ing!

今天,我们就来分享关于冬残奥会的由来!

【 源于二战后运动康复训练 】

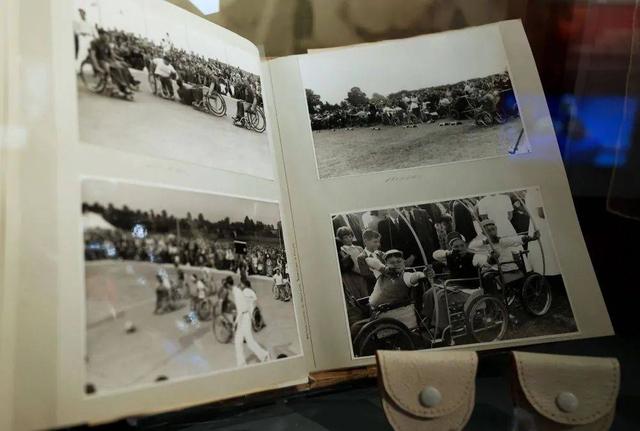

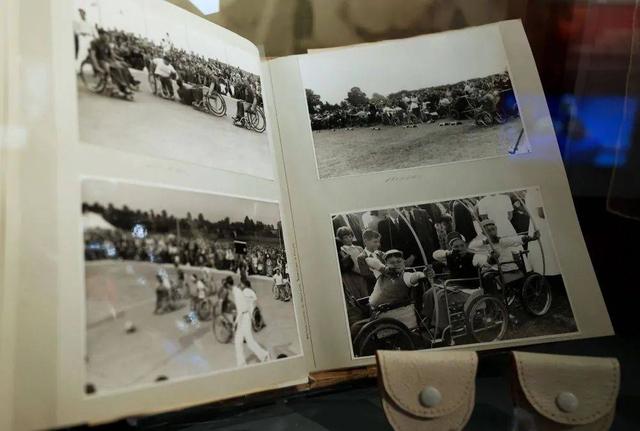

二战后,残酷的战争让许多年轻人成为了残障人士,给他们带去的痛苦不仅是身体上的残疾和伤痛,更是那种挫败感、自卑感,让他们无力无助甚至绝望,厌世。当时在英国的一位德国级医生——路德维希·古特曼探索出将体育运动引入脊柱损伤康复训练,给士兵们带来了新的希望。

1944年,路德维希出任当时一所脊柱损伤中心的负责人,在他的研究下,发现适当的劳动和体育运动是可以帮助病人身体、心理及精神方面得到康复。结合当时的体育活动,他还成功融入到患者的日常康复训练中,丰富训练项目。后来,在1948年伦敦奥运会开幕的当天,路德维希建议,举行了16名残疾人组成的射箭比赛,鼓舞患者的气势。正如古特曼说过:“如果我在行医生涯中做过一件好事,那就是将体育引入残疾人的康复者中,残疾人参与体育运动是他们康复和个人发展的关键。”他也被后人称为“残奥会之父”!

【 运动康复 】

系统的,具有针对性的功能运动训练并在充分考虑组织生理恢复周期的情况下对相关组织机构以及身体整体器官产生刺激,使其达到生物形态和功能的积极适应。

简之,先通过病理问诊、影像学分析、体态评估、动作测试和触诊,用中医的语言概括就是望闻问切。然后借助相关的训练工具(比如阻力带,哑铃,杠铃及其他固定器械),考虑到损伤的修复周期而进行针对性的,合适训练量的肌肉训练,必要时辅以关节动术和正骨。运动康复疗法同样适用于不良体态的纠正(包括青少年脊柱侧弯、上下交叉综合症、斜颈、肋骨外翻等),急慢性运动软组织损伤修复,日常颈肩腰腿痛处理,术后功能恢复(包括骨折术后康复、膝关节交叉韧带断裂重建康复等)以及女性产前产后康复、形态修正。

【 康复器材 】

期间帮助患者开展被动运动和日常活动的设备,被称为康复器材。由原先的单一简单到后来的工艺复杂、零件上百,设计更趋于智能化、信息化和人本化,基本可满足患者的多方位需求,配合康复师、治疗师的日常康复训练,相信越来越多的患者通过正确的康复训练,可以回归正常的学习、工作和生活中。

以智慧康复平台赋能社区康复,居家康复新场景,远程康复大有可为

随着互联网渗透率和智能化设备使用率的提升,越来越多的患者期望以互联网为媒介, 这不仅给远程康复提供了应用场景,并提供了有效支持。同时面对康复人才极度缺乏,康复资源供需不匹配等环境,借助互联网技术将康复方案按病种标准化,伴随在线康复咨询、康复训练指导、病例管理和康复随访服务,充分利用创新型可穿戴智能设备、动作识别技术的成果和转化应用,不仅能够有效缓解资源不足,区域不平衡等问题,还能够动态掌握康复治疗数据,督促患者完成主动康复,预判康复效果。